問題リストとタスクリストを一緒にしてしまっている人、意外と多いのではないでしょうか?両者の違いがよくわかっていないため、一つの表で管理してしまいがちなのですが、実はこれ、とても大きなストレスになり仕事の効率が悪くなる原因になります。

そんな問題とタスクの違いを説明し、効果的な運用法もご紹介します。

もくじ

問題とタスクの違い

なぜ一つの表で管理するとストレスになるのか

タスクは人によってはTODOと呼ぶ場合もありますが、ここではタスクと呼びます。

「問題」と「課題」は別物ととらえている人もいるようですが、ここでは同じものとして扱い、すべて「問題」と呼びます。

問題と課題などのように、レベル分けして複雑に考えてしまうのが、諸悪の根源です。

タスクに落とせないものは全て問題、とするのがシンプルで考えやすいです。

さて、なぜ問題とタスクを一つの表で管理するとストレスかというと、問題というのは何かをしたからといって解消されるわけではありません。

それに対して、タスクはそれを実行すれば終わりで、表から消すことができます。

なので、問題はタスクに比べてずっと長く表に残ることになります。

すると、直近でやることを確認したいだけなのに、表を見ると問題の方も目に入ってきてしまいます。

すると、作業をするよりも問題について考えてしまい、作業が進まなくなってしまいます。

目に入っても考えないようにする、のように脳を使うので、ストレスがかかるということです。

基本的に、タスクは毎日、人によっては毎時間ごとに確認するもの。

問題は、毎週、人によっては毎日ごとに確認するもの、というように、タスクのほうが確認する頻度が多いのが普通です。

更新の頻度もタスクのほうが多いはずです。

両者を見ているときの、使ってる脳が違うのではないか、と私は考えています。

問題は経営者のあなたへ、タスクは作業者のあなたへ

タスクというのは、それを見れば何も考えずにやることがわかるというレベルのものです。

なので、手や体を動かすだけ、というレベルにまで具体化します。

なので、タスク一覧を作るときは、誰か他人に作業をお願いできるかどうか、という観点で具体化しましょう。

問題というのは、解消されるとしたら、タスクを複数個実行することで、解消されるものです。

一つの問題を解消するためには、効果があると思われるタスクをいくつか考え出す必要がある、ということです。

それを考えるのが経営者の仕事です。

勤め人であっても、自分株式会社の経営者と考えることができると思います。上司から手を動かすだけのタスクだけを与えられるのではなく、ざくっとした問題提起をされることだけのことも多いはずです。

基本的にタスクにまで具体化できないものは、とりあえず問題一覧に入れておく、という考えでOKです。

ただ、具体化できないからといって、どこにも入れないのは良くありません。もやっとした違和感なども、突き詰めると仕事のなかで重要になる可能性もあるので、問題で管理しておく必要があります。

また、問題というのは、仕事をしていくなかで、捉え方が変わる可能性があります。よくよく考えるとそれは全然問題じゃなかった。違う部分が問題だった。などのようにです。

なので、一つの問題は解消されるまでに変化する可能性があります。それに対して、タスクは基本的に実行するだけなので、変化することはありません。途中で変化するようであれば、具体化しきれてない可能性があります。

タスクに入れる項目は、作業者に渡すつもりで考えますが、もちろん作業者は自分なので、自分が作業できるレベルにまで具体的になっていれば十分です。(全くの素人にお願いできる程の詳しさは必要ない)

ただ、チームとしてタスク表を管理する場合は、チーム内の人が作業できる程具体的になっている必要があります。

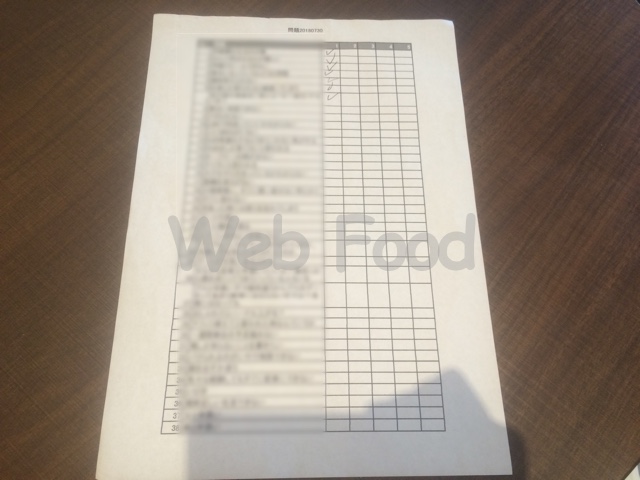

以下は私の個人的な問題表です。

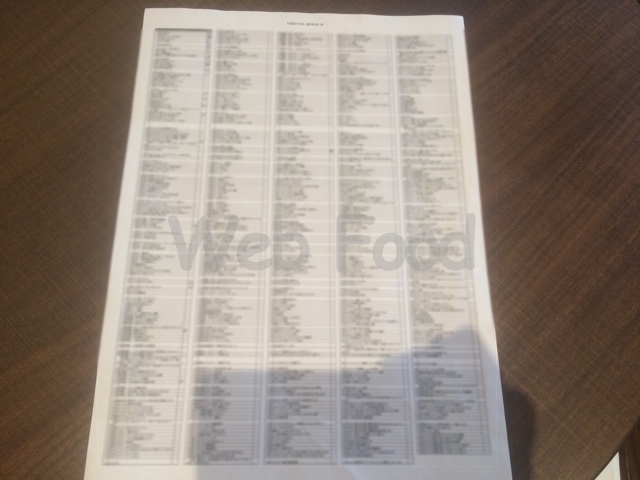

以下はタスク表です。細かく具体化しているので662項目もあり、A4一枚に印刷すると読めるギリギリの字の大きさになっています。

基本的に両表とも頻繁に見返すし、ペンでチェックを入れると達成感が増すので紙に印刷しています。

これを月に一度程度の頻度で更新しています。日々アイディアや気付きはノートにメモし、月に一度2〜3日かけてじっくり思考をめぐらし、両表を更新します。

スポンサーリンク

タスク表はソースコードのようなもの

これはコンピューターのプログラミングを少しでもかじったことがある方ならわかると思います。

プログラミングは、コンピューターが行うべき処理をテキストで具体的に書いてあげる行為です。そのテキストはソースコードと呼ばれます。

人間が使うタスク表は、まさにこのソースコードと同じ役割をしています。タスク一覧を作ったり、更新したりする作業はまさにプログラミングをする作業です。

作業者が悩まずに実行できるかどうか考えながら作成します。

考える時間と作業する時間を分けることが大切

ここまで読んで頂ければわかるかもしれませんが、問題表とタスク表の役割は何だと思いますか?

やることを忘れないようにするため、というのもあります。

でも、効率を上げる上でより大切なのは、考える時間と作業する時間を分けることです。

タスクに取り組んでいるときは、なるべく頭を使わなくていいようにします。

逆に、問題表やタスク表を作成、更新するときは色々なことを考えます。

これによって、無駄な手戻りを最小限にできて、効率や生産性が上がります。

これは、エッセンシャル思考という本の考え方に近いです。

要約と感想も書きました。

ここまでが問題とタスクの違いの説明です。ここからは、問題とタスクの効果的な運用法について説明します。

問題とタスクの効果的な運用法

タスクの洗い出しかた

タスク表を作る際、どのように考えていきますか?

私のおすすめは、ブレインダンプとマインドマップを組み合わせた方法です。

ブレインダンプというのは、頭の中で考えていることを時間をかけて紙に書き出すというものです。

マインドマップは、思考を視覚的に表現するための記述法です。

それぞれ書籍があります。

それぞれ要約と感想を書きました。

スポンサーリンク

タスクの優先順位のつけかた

優先順位は基本的に、「緊急度」と「重要度」という二つの観点で考えます。

とはいえ、「緊急かつ重要」(第1領域と呼びます)が一番上というわけではありません。

「緊急ではないが重要」(第2領域)なタスクを上にします。

「緊急かつ重要」なタスクというのは、意識しなくても受動的にやるので上にしなくてよいです。

また、「緊急だが重要でない」(第3領域)や「緊急でもないし重要でもない」(第4領域)タスクはそもそもやらないようにし、第2領域にあてる時間を増やすようにします。

この考え方は、「7つの習慣」という本で主張される考え方です。

緊急ではないので後回しにしがちだけど重要な作業というのが、我々の仕事を長期的に改善するために最もインパクトがある、という考え方です。

上の基準で考えても似ているタスクでどちらを先にやるか迷った場合は、数値を見てインパクトが大きい方を上にします。

例えば、アフィリエイトであれば、PVや売り上げ金額などの数字を比べて、どちらの作業の方が作業量あたりの成果が大きいかを見て判断します。

タスクをこなすモチベーションを維持する方法

タスク一覧の項目を実行したら、普通はタスク表から消していきます。

ただ、単に消していくだけだと、自分がどれだけたくさんの仕事をやったのかという実績も忘れ去ることになります。

また、仕事をしていくと基本的にタスク一覧がどんどん増えていきます。すると、作業をいくらしても、仕事が増えていくだけ、という感覚になり、徒労感に襲われる恐れがあります。

なので、おすすめなのが、DONEリスト(完了リスト)に終わったタスクを追加していくことです。そしてこのDONEリストを部屋のいつも見る場所に貼っておくなどすると、達成感があってモチベーションが維持できます。

以下は私のDNEリストですが、かなり溜まってきて見返すたびに「俺がんばってきたな」と思えます。

この方法は次の記事に詳しく書いています。

さいごに

問題とタスクの違いがスッキリ理解できましたでしょうか?

タスクや問題と密接に関わるのが「願望」や「目標」です。こちらの設定の仕方も次の記事で説明しましたので参考にしてみてください。

Twitterでもビジネスに役立つ情報を発信しています。フォロー頂けたら嬉しいです。