ブログアフィリエイトで売れるレビュー記事の書き方のコツをお伝えします。レビュー記事には鉄板の記事構成があり、その「型」さえ覚えればサクサクと書けるようになります。主に商標キーワードを狙うケースについてお話ししていきます。

もくじ

レビューブロガーに求められる役割は「人柱」

まず考えて頂きたいのは、世の中の人はなぜインターネットで体験レビュー記事を読むのでしょうか?

面白いから?

勉強になるから?

暇つぶし?

SNSで流れてきたから?

こんな風に思うかもしれませんが、これは間違いです。

正解は、何か大きな買い物や申込みをする決断をする前に、先人がどのような感想を持っているか確認して、リスクヘッジをするためです。

つまり、人柱ですね。

誰かに、自分より前にそれを買って試して、実験台になってほしい、ということです。

ここまで読んでいただければ、わかると思いますが、人柱になるために実際にその商品を買う(申し込む)必要があります。

なので、実際にあなたが欲しいものを紹介するということです。

とあるアフィリエイトの教材には、自分が買わないような商品でも、ネットから情報を収集してどんどん紹介しようと教えられていたりしますが、それはなかなかうまくいかなくなってきています。

やはり、本当に自分が欲しいものを買ったときの情熱に勝てるものはありません。

テーマ(商品)と狙う検索キーワードを決める

実際に購入したものについて書くとお話ししましたが、詳しいやり方については以下で説明しているのでご覧ください。この記事は以降で度々言及するので、以降は【テーマ選定記事】と呼びます。

次に狙う検索キーワードを選定します。基本的に検索エンジンからの集客になるので、どのキーワードで検索するユーザーをターゲットにするのか決めます。それについては以下で詳しく説明しています。この記事は以降で度々言及するので、以降は【キーワード選定記事】と呼びます。

以降はテーマ(商品)とキーワードの選定が終わった前提でご説明していきます。

記事タイトルは本文執筆後に作ればOK

記事タイトルには狙う検索キーワードを盛り込むのと、インパクトを持たせることが必要です。キーワードについてはもうこの時点で決まっていますが、インパクトがある言葉は、本文を執筆しながら見つかることが多いので、記事タイトルは本文執筆後に決めるのがおすすめです。次の記事で詳しく説明しています。

ちなみに、次の記事で説明したように、記事のURLについては狙うキーワードが決まっている段階なら決められますので、本文執筆前に決めてしまいましょう。

おすすめの記事構成はこれだ!

おすすめの構成は以下です。上から順に進みます。

| 要素 | ポイント | |

|---|---|---|

| 1 | 導入部分 |

|

| 2 | 時系列エピソード |

|

| 3 | まとめ |

|

「1.導入部分」と「3.まとめ」は量が比較的に小さく、1セクションで完結します。

「2.時系列エピソード」は記事の本体に当たる部分で量がダントツで大きくなるので、複数のセクションに分かれます。

セクションは見出しで区切ることで分けます。見出しというのはH1、H2、H3...とレベルがありますが、以下の記事で詳しく説明したように、基本的にH2のみを使います。

では、それぞれについて説明していきます。

1.導入部分

何を伝えるかの概要と読者への約束

この記事は何を伝える記事なのか概要を書きます。

レビュー記事なので、基本的には、「〇〇と言う商品を実際に使った感想をお伝えします」と言うことになります。

それと同時に、検索キーワードの疑問文にしっかり答えますよ、と宣言することになります。検索キーワードの疑問文というのは、【キーワード選定記事】をご覧ください。

レビュー記事なので、「〇〇 レビュー」「〇〇 評判」「〇〇 口コミ」といったキーワードを狙うことになります。

他にも狙っているキーワードがあれば、それについても宣言します。例えば、「〇〇 音質」と言うキーワードを選んでいる場合は、「音質についても確認しました」などと入れても良いでしょう。

ここでは読者と約束する感覚を持ちましょう。導入部分で宣言したことの詳細は必ず記事の中で書かれていることを読者に約束しているということです。逆に、記事のなかで書けないことは、導入部分で宣言しないようにしましょう。

約束を守る誠実さが、購入率や他の記事を読んで滞在時間を向上させてくれる確率を上げてくれます。

ちなみに、導入部分は記事タイトルのすぐ下なので、見出しはつきません。

ディスクリプションになることを意識

冒頭80文字程度がGoolgeの検索結果のリンクの下の黒い字で書かれているディスクリプションと呼ばれる部分に使われる可能性があります。なので、記事タイトルと同様、検索キーワードに答えていることとクリックしたくなるインパクトを意識しましょう。

導入部分が80文字以上になっても構わないです。タイトルに入れられなかったキーワードもここで盛り込んでいきましょう。ただし、導入部分で触れたことは、以降で詳細を必ず書く約束をしていることになるのをお忘れなく。

ライバル記事とのディベートで勝っているポイントを打ち出す

以下の記事でお伝えしたように、基本的に、狙っているキーワードで検索した際に上位表示されるライバル記事に仮想的にディベートしたら勝てると見込んで記事を書き始めます。

導入部分では、その勝てるポイントを打ち出しましょう。そうすることで、読者はこの記事の内容までしっかり読もうという気持ちになります。

上の記事では、以下のような例を挙げています。

例えば、ライバル記事の多くが、商品の公式サイトからスペックを抜き出してまとめてきただけの記事だっとします。そうすると、こちらは「実際のユーザーが使ってみた感想をお伝えします」というのを武器にして記事にできます。

他には、例えば主婦向けの商品なのに、ライバル記事がなぜか男性と思われる筆者ばかりのようなら、「他の記事は男性の方の記事ばかりだったので、本当の主婦の私がレビューします」のように打ち出せます。

さらに、記事の裏の目的について指摘するのもありです。以前、ある上位のライバル記事が、商品を批判してその記事からメルマガの登録に誘導していました。なので、私は「メルマガに登録させるために正確なレビューをしないブログもあるので注意してくださいね」というようなことを主張したら1位に表示できました。

ここはご自身が当該商品を買う際に、迷っていた時に検索していた頃のことを思い出すのも有効です。すると、検索結果に表示される記事が思ったより役に立たなくて困った気持ちになったこともあったのではないでしょうか。なんで、実際に使った人のレビューがないんだ!書き手が全然自分と属性が違うじゃないか!など。そういった義憤の気持ちを利用して記事を書くと、読者をひきつけやすくなります。

2.時系列エピソード

ここからは、物語のように時系列で出来事が進む体験記になります。

購入前⇒購入⇒購入後というように過去から未来へ時間が進みます。

全てエピソードスタイルで語っていきます。エピソードスタイルで書くと滞在時間、読了率が上がり、結果的に上位表示しやすいです。エピソードスタイルには、自身の感情に注目することが大事なのですが、それについては、以下で詳しく説明しています。

購入前、購入、購入後とそれぞれどんな要素が入れば良いか説明します。

「購入前」「購入」「購入後」は時間の流れがわかりやすいので挙げましたが、この3つだけにセクションが分かれるわけではありません。それぞれが2つ以上のセクションになりえます。見出しも「購入前」「購入」「購入後」などの機械的な文言は使わずに、エピソードの中でインパクトのあるフレーズを使います。

2-1.購入前

この人、私と似ていると思ってもらえればこっちのもの

まずは自己紹介のようにに筆者の属性(性別、年代、職業、地域など)がわかるようにしていきます。

ブロガーの役割は「人柱」と前述しました。その人柱に求められることって、なんでしょうか?

超絶の文章テクニック?

商品に対する研究者並の専門知識?

こんな風に考えるかもしれません。

しかし、上のようなことは、あればいいけど、全く必須というわけではありません。

最も必要なのは、読者に似ているということです。

というのは、たとえば、Aという商品のレビュー記事を書いている人が、20台の女性だとします。

その人は、記事のなかでこの商品を気に入っているというような表現をしているとします。

しかし、読者が60台の男性だとしたら、「う〜ん、この筆者はいいと言っているが、性別も年齢も全然違うし、自分にはあわないかもしれないし、あまり参考にならないなぁ。」と思う可能性が高いです。

ですが、筆者も同じような属性の人間ということがわかれば、この人がいいというなら自分にもたぶんいいものだろう、と思いやすいのです。

人は多くの他人がとる行動を、正しいと思う傾向があります。それを心理学では「社会的証明」といいます。

社会的証明は「類似性」が高い他人の行動ほど、より強く働きます。

それについては、以下の本が詳しいです。

要約と感想も書きました。

読者に「筆者は私に似ている」と思ってもらうために、自分の属性をなるべく詳しく書いておくことが大切です。

商品の種類にもよりますが、例えば性別、年台、職業、家族構成などです。

色々書きすぎると、読者と違う項目が目立ってしまうのでは?と思うかもしれませんが、心配要りません。

読者は自分と同じ項目のみ印象に残り、違う項目は記憶に残りません。

なので、なるべく詳しく、たくさん自分の属性を書いておくことは非常に重要です。

あからさまに自己紹介をすると、商品が主役なのに書き手が主役のようになってしまうので、エピソードの中で徐々に属性を出していくのがおすすめです。この辺りは小説に近い書き方です。小説も冒頭に登場人物の属性をいきなり全て出すのではなく、エピソードを交えながら出していきますよね。

商品購入に至る背景が近いと大きな共感につながる

「購入前」では、どのような問題、悩み、願望を解決したくて、商品購入を検討したのか。何かトラブルがあったのか、ライフステージの変化があったのか、などわかるようにします。読者と買うに至った背景が近いと、非常に大きな共感につながり、読了率、購入率が上がります。

このようなエピソードを語りながら、上述した書き手の属性を出していくと良いでしょう。

その商品に注目した理由がわかるようにする

そして、他の解決策や、同種の商品がある中で、なぜその商品を選んだのかもわかるようにします。

アフィリエイトが目的といっても、自分事として迷うことが大事です。

次の記事は、auから格安SIMに乗り換えるに至った背景を詳しくかいています。

2-2.購入

読者には1円でも得をさせ、1秒でも楽をさせる

「購入」では、どのお店で、どのように、いくらで購入したのかがわかるようにします。そしてその理由も明らかにします。

読者の直接的な利益になるような情報はしっかり書いてあげましょう。

たとえば、どのようにすれば割引をうけられるのか、買うための労力が一番少ない方法は何か、などは直接的に読者の役にたちます。

例えば、下の記事は格安SIMを申し込む際に、安く申し込む方法を書いています。

読者には1円でも得をさせ、1秒でも楽をさせましょう

1秒でも楽をさせるというのは、例えば、公式サイトにも適宜リンクする、などです。

「この商品の保証はどうなっているの?」などの細かい疑問がある場合、あなたの記事上で説明を終わらせるのではなく、公式サイトのどこどこに書いています。とすぐに参照できるようにリンクを貼っておくと、読者が再度検索させる手間を省けます。

また、読者も本当のことを言っていると安心してくれますし、リンク先に飛んでくれれば、滞在時間が長くなるのでSEO的にも有利です。

(滞在時間とはGoogleの検索結果から流入してから、Googleに再度戻ってしまうまで、と考えています)

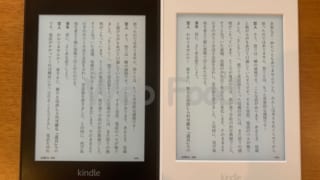

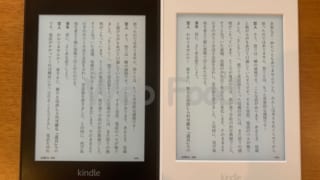

次のKindleの保証の説明では、適宜公式サイトを参照しています。

自然にアフィリエイトリンクを貼れるのはこの1カ所のみ

ここで販売サイトのアフィリエイトリンクを自然な形で紹介できます。初心者の方は、稼ぎたい気持ちが出過ぎて、記事の中にしつこく何度もアフィリエイトリンクを貼ってしまう人が多いです。しかし、これはやめましょう。読者は書き手の下心は思った以上に鋭く見透かします。稼ぎたい気持ちを見破られてしまうと、記事の中で言っている内容自体を信用されなくなってしまい、購入率、読了率ともに落ちてしまいます。

なので、アフィリエイトリンクに限らず、外部サイトへのリンクは、必要な時に必然性があるタイミングでのみ貼り付ける必要があります。紹介している商品のページへのリンク、つまりアフィリエイトリンクを登場させるのに最も自然なのが、この購入のエピソード内になります。むしろ記事中にこの1カ所しかありません。

実際には記事の終わりにもアフィリエイトリンクを貼れます。記事を読み切った時点なので、離脱されないためです。

複数ショッピングサイトで購入できる商品の場合は、カッテネなどのツールを使って綺麗に表示してあげましょう。

2-3.購入後

「購入後」は、実際購入してどうだったのかがわかるようにします。

購入から何日後に届いたのか、どのような形で届いたのか、などもわかるようにしましょう。

記事の序盤で出した問題、悩み、願望が解決したか

ここで重要なのは、単に商品が良かったかどうかだけではなく、「購入前」に抱いていた問題、悩み、願望が解決したかどうかは必ず書く必要があります。

というのは、それらの購入に至る背景に共感して、読み進めてくれた読者の期待に応えるためです。彼らはその問題、悩み、願望がきちんと解決してくれるだろうか、と気にしながら読んでいます。

それにきちんと答えないと、信頼が損なわれて購入率、読了率が落ちてしまいます。

ちなみに、それらの問題、悩み、願望が、解決されるという結論にしなければならないというわけではないです。残念ながら期待に沿わず解決されないというのが事実ならそれを正直に書きます。

題、悩み、願望が、解決されないという結論になったとしても、不思議なことに売れる商品は売れるので心配しないでください。

売れなかったとしても、別の解決に至った商品の紹介に繋げることも可能なので、やはり正直さはは忘れないようにしてください。

公式サイトにない感想を書く

商品の公式サイトには、基本的にいいことしか書いていません。

読者はそのような情報は知った上で、「実際はどうなのだろう?」という気持ちで体験レビュー記事を読みます。

なので、公式サイトにあるようなメリットをそのまま書くことは得策ではありません。

一番書きやすいのは、商品のデメリットです。

公式サイトにはデメリットは書かれていないので、読者の興味を強く引きつけます。

ちなみに、デメリットを書いて名誉毀損などで訴えられないようにするための注意点は以下で詳しく説明しています。

ただ、デメリットだけ書くのも、偏った記事になります。

なので、メリットも書くのですが、その場合「実際に使っても〇〇だった。」という書き方をします。

例えば、インターネット回線のレビュー記事を書いているとします。

公式サイトには、「回線のスピードが速い」という訴求がされているとします。

その場合、体験レビュー記事にも同じように「回線のスピードが速い」という書き方をしてしまうと、そんなこと公式に書いてあるじゃん、と思われてしまいます。

なので、「実際に使っても速かった。ハイビジョンの動画でも全く停止せずにサクサクみることができた。」などのような書き方をします。

こうすれば、「あっ、本当に速いんだ。」というように思ってもらうことができます。

この書き方で実際に書いたネット回線の記事は以下です。

比較でなく主観的感想でも全然OK!

大学や会社などで科学的な思考が身についている方は、客観的な数値や、ライバル商品との比較がないとレビューを書けない、と思ってしまう人がいます。でも、そんなことは全然ありません。

自分に近い人が、ある商品を使ってどのように感じたか、がわかれば読者は満足するし、一歩踏み出すことができるからです。

逆に、数値や比較だけがあっても、「結局使ってどうだったの?」という疑問が晴れないかぎり、購入されることはありません。

目の前にあるかのようにイメージさせろ

読者の目の前に商品があるかのようにイメージさせることが大事です。

そのためには写真が大事です。どのように届くのか、どのような箱に入っているのか、なども商品をイメージさせるのに重要です。なので、ことあるごとに写真を撮り、時系列エピソードの中に挿入していきましょう。

また、写真だとどのくらいの大きさかわかりずらい場合が多いです。なので、比較するためにボールペンなどを隣に置くと、大きさまでイメージできるようになります。

次の記事では、ボールペンを使って大きさをわかりやすくしています。

長期的に追記・修正していく

体験レビュー記事というのは、購入直後に書いて公開してい終わり、ということではありません。

もちろん、購入時に感じたことを忘れないうちに、執筆することは大切ですし、すぐに公開することで、グーグルからも早く評価してもらえます。

しかし、その商品やサービスを長期的に利用して、感じたことを付け加えていくことも非常に大切です。

長く使ったからこそわかった、良い点、悪い点、便利な使い方、など実際に使っている人しか知らないネタがどんどん見つかっていくはずです。

そのような情報は、これから購入を考えている人には、自分の未来をイメージさせることになるので、とても説得力のある情報となります。追記のやり方は以下で詳しく説明しています。

次の記事はKindleを普段から利用していて、感じたことを長期的に追記しています。

また、その商品と組み合わせて使うと便利な他の商品などもでてきたりします。そのような場合は、その記事上で紹介してもいいですし、別記事としてその商品の体験レビュー記事を書き、内部リンクを送ってあげることで、サイト全体の滞在時間を上げ、グーグルからの評価を上げることができます。内部リンクの効果については次の記事で詳しく説明しています。

広告主のズルいところを暴露せよ

これは裏ワザですが、アフィリエイターがなかなかできないことで、読者の興味をひきつけ、信頼を勝ち取る方法は、広告主のズルい部分をズバっと指摘することです。

これができると、アフィリエイトサイトの中で一人勝ちすることができます。

どんな広告主も、100%誠実な会社はなく、少しくらいはズルっこいことをしています。

そういう部分を見つけ出し、白日のもとに晒すと、検索での順位も上がりますし、信頼も勝ち取れるので成約率も上がります。

次の記事は、広告主のキャンペーンのずるい部分を指摘しています。

次の記事は防水機能が大々的にうたわれてるKindle Paperwhiteを水に濡らしたら壊れてしまった事を正直につづった記事です。ここまで徹底的に暴露しても不思議と売れるんですよね。

3.まとめ

メリットデメリットではエピソード内で出たものは全て挙げる

まとめではメリットとデメリットを箇条書きにします。呼び方は良い点、悪い点とかでもいいです。

ここでは、「2.時系列エピソード」内で出てきたものは漏らさず挙げるようにしてください。どちらかが多くなるからといって、忖度して数を合わせる必要はありません。機械的にエピソードからピックアップすると考えてください。変に忖度して編集する方が、労力もかかりますし。

最後に読者の背中を軽く押す

メリット、デメリットを挙げた後に、読者に購入するのかしないのかを問いかけます。

そのために、まずはデメリットを強調します。その後にメリットに軽く触れます。

「〇〇な方には絶対オススメできません。しかし、△△な方には良い選択かもしれません。」

といったような形にします。

その後、アフィリエイトリンクを挿入します。

注意点としては、メリットに触れる部分では、「おすすめ」などの言葉を使ってゴリ押ししないようにしましょう。あくまで「軽く」背中を押す程度の表現にしてください。

最安値情報やキャンペーン情報などは、このまとめのアフィリエイトリンク付近で提示し、エピソード中にはなるべく出さないようにします。

エピソード中だと、まだ読者からこちらへの信頼感ができていないので、購入に関する情報は読者に売り込み臭さを与えてしまうためです。

ただ、エピソード中でも、実際に自分が利用したキャンペーンに関しては、いやらしくない形で体験談として触れても大丈夫です。しかし、実際に自分が利用していない情報は、どんなにお得な情報でも、まとめのアフィリエイトリンク付近まで提示を控えるようにしましょう。

売り込まずにGoogleに評価される記事を書く

ジャンルにもよりますが、基本的には売り込まないでください。

そんなことをするよりも、Googleに評価される記事を書くと、検索での順位が上がります。

そうすると、読む人が多くなるので、最終的に売上も大きくなります。

で、Googleに評価される記事って何?って思うかもしれませんが、それは読者のためになる記事です。

Googleは一昔前までは、単純に関連する単語の数、他のサイトからのリンクの数、など短絡的な指標でページを評価していました。しかし、現在様々な技術で、読者のためになっているかを計測する仕組みを構築しています。

なので、

Googleに評価される≒読者のためになる

と思っていいです。

ちなみに、ブログ記事一般の「まとめ」の書き方は以下で詳しく説明しているので、こちらも参考にしてみてください。

ライバル記事によっては結論を冒頭に移動するのもアリ

この「まとめ」が記事の結論になるわけですが、ライバル記事が結論を冒頭で言っている場合があります。その場合、それらに対抗するために、こちらも結論を冒頭、つまり、「1.導入部分」と「2.時系列エピソード」の間に入れてしまうのもアリです。

最近はAIが出す答えも、簡潔に結論だけ返すようになっているので、それに対抗するという意味もあります。

ただ、結論を冒頭に持ってきた場合は、商品誘導などの読者への行動の促しは冒頭では行わないようにしましょう。まだ信頼関係ができていないためです。行動の促しはやはり記事の最後に「最後に」などのセクションを作り、勇気づけの言葉とともに行います。

ちなみに、結論を冒頭に持ってきてしまうと、最後まで読んでもらえなくなってしまうというデメリットもあるので、ライバル記事が結論を冒頭で言ってない場合にはこちらもそれに合わせても良いです。

記事全体を通してのポイント

ここからはセクションに関わらず、記事全体の注意点をお伝えします。

業者がしそうなことはしない

売り込みをしないとか、不必要にアフィリエイトリンクを貼らないというのも同じなのですが、業者がしそうなことはしないようにしてください。

あくまでもお金儲けではなく「ナチュラルな情報発信」だという態度の記事を意識してください。

ここで大事なのはGive & Giveの精神です。とにかくTakeを考えずに、読者のためになる情報を発信することだけを意識してください。

それじゃ儲からないじゃないか、と心配になるかもしれませんが心配しないでください。読者のためになりさえすれば、間違いなくお金という結果になって帰ってきます。

カフェで親しい先輩に教えてあげるイメージを持つ

文章を書き慣れておらず、文章で人に何かを伝えるという行為自体がイメージできない方がいらっしゃいます。そうすると、文体が機械的になったり、わかりづらい流れになったりします。

そういう方におすすめなのが、文章を書いているのではなくて、実際に知っている少し年上の親しい先輩などにカフェで何かを教えてあげるシーンを想像しましょう。文ではなく会話で伝えているイメージです。

なぜ後輩や友人ではなく先輩かというと、やはり語尾は敬語になるからです。あまり歳が離れているとかしこまってしまうので、少し年上の親しい先輩というのが丁度いいと思います。この辺りの文体については以下で詳しく説明しています。

実際に知っている人をイメージするというのは、業者がしそうなことはしないためにも有効です。実際の知り合いに対して、売り込み臭いことをしたら、信頼損ねて相手にされなくなりますからね。

イメージする相手は、人によっては親しい先輩よりも「過去の自分自身」の方がやりやすい方もいらっしゃるかもしれません。過去にタイムスリップして、過去の自分自身とカフェで対面して会話し、経験して知ったことを伝えてあげているシーンをイメージするのもお勧めです。

なるべく具体的な固有名詞を使う

もちろん個人特定されるような情報を入れる必要はないですが、ライバル商品、購入店舗、地名など、出しても問題無いような固有名詞は出していきましょう。

固有名詞を使っていれば、誰かがそれを含むキーワードで検索して読んでくれる可能性もあります。Google Search Consoleというツールを使えば、それらのキーワードを発見することができ、数が多いようであれば新たに記事を書くことでさらに読者を増やせます。

あなたの持論は要らない

有名ブロガーのイメージからか、何かの商品の感想ではなく、その業界などについての分析を披露してしまう方がいます。とても面白い場合はいいのですが、アフィリエイトで稼ぐという観点からすると遠回りです。

難しい分析なんかよりも、あなたという一消費者としてのリアルな感想こそが、求められているのです。

記事の投稿後は必ず計測しよう

記事を投稿したら、必ずデータを計測しましょう。読者の行動や感情をデータから把握することで、さらに改善することが可能になります。

さいごに宿題

いかがでしたでしょうか?

レビュー記事には上述したようにある種の型のような鉄板の記事構成があることが伝われば嬉しいです。

また、初心者の方は、想像よりも誠実な作業なんだなーと思われたのではないでしょうか。

普段ネットの記事を読んでいてい売り込み臭い記事というのは悪い印象として残りやすいです。それに対して、実は成果を上げている記事は読者にとっては誠実な情報発信をしているので、逆に印象が残らないのですがそれで良いのです。

では今回の宿題です。

テーマ、キーワード選定まで終わった状態で、本記事を読んで頂いた前提の宿題です。

- 選んだキーワードでレビュー記事を1つ書いてください。

記事タイトルはまだ作らなくても大丈夫です。

以上です。もしできたら問い合わせフォームから連絡頂ければ、何らかのリアクションをいたします。

私はレビュー記事の他にも問題解決記事という記事スタイルもおすすめしています。次の記事で詳しくご説明していますので、こちらも実践してみてください。