WEBサイトやブログを開設したら計測することが重要です。ビジネスやスポーツでも計測することが改善のために重要ですがブログでも同じです。当然ですが数字で逆算して考えることが重要です。さらに軽視されがちな読者の感情に注目する方法もご説明します。

もくじ

計測項目

主な計測項目をフェーズごとに表にまとめます。読者は上から順に進むイメージです。

| フェーズ | 注目項目 | 確認場所 |

|---|---|---|

| 検索 |

|

|

| インプット |

|

アクセス解析ツール |

| 購入 |

|

ASPの管理画面 |

つまり、読者は最初にGoogleで検索をし、そこから我々の記事へ訪問し、記事を読み情報をインプットします。そして、アフィリエイトリンククリックし、商品やサービスの販売ページに行き、購入する、という時系列になります。

もちろん、読者の人数は最初の検索の部分が最も多く、徐々に脱落して人数が減っていくイメージです。

なので、初心者のブログ運営者の方は、まだ購入に至る読者のデータにはお目にかかれないかもしれません。なので、初心者の方は、検索、インプットフェーズを主に見ていくことになります。

さらに☆印をつけたものを優先的に見ていくことがおすすめです。成果が上がってきて、さらに改善したい場合は☆印以外も見ていきましょう。

☆印の項目は、後フェーズの項目の数字は、一つ前のフェーズの項目の数字に連動して決まります。

ちなみに、これらは1記事での読者の行動のデータです。なので基本的に1記事単位でデータを見ていきます。ただ、記事が増えていくと時間がかかって大変なので、慣れてきたらサイト全体の全ページ分のデータを一覧で一度に見ていきます。

では一つずつ項目を説明していきます。☆印から説明していきます。

本記事はアフィリエイトでマネタイズしている場合のお話ですが、その他のビジネスでWEBサイトやブログを利用している方にも応用可能ですので参考にしてみてください。

その場合「アフィリエイトリンクのクリック」以降のフェーズをご自身の商品やサービスの購入や申込ページへの移動と置き換えて頂ければ良いでしょう。

☆狙った検索キーワードでの検索順位

次の記事に詳しく説明したように、ブログに記事を投稿する際、記事単位で狙う検索キーワードを狙います。

投稿したらしっぱなしにするのではなく、実際に何位になっているか確認する必要があります。ここで上位表示されなければ、あなたのブログに読者は流入しません。

もちろん、投稿して即日上位表示されることはなかなかないので、長期的に見ていくことになります。なかなか上位表示されない場合、改善策を考える必要が出てきます。

この検索順位の確認は、もちろん手動で行うことは可能です。毎日Googleを開いて、狙っているキーワードで検索してみるという作業です。もちろん、まだ数記事しかないようなレベルならすぐに終わりますが、記事が増えていくと狙っているキーワードも膨大になり、確認作業が何時間にもなるでしょう。こんな単純な作業は人間がやる仕事ではありません。

そこで便利なのが検索順位チェッカーというツールです。色んな会社の製品がありますが、私は以下のGRCを使っています。

Windowsの場合は、迷わず定番のGRCを使えば良いと思います。ただ、GRCは公式にはMacに対応していません。なので、次の記事でMacだとどのツールが良いか比較しています。

実は私もMacユーザーなのですが、少しトリッキーなことをしてGRCを使っています。以下の方法で問題なく動きます。

対象の検索エンジンは、GoogleとYahooが入っていれば十分です。ちなみに、Yahooは内部的にGoogleのエンジンを使っていますので、ほとんど同じ順位になります。なので、GoogleかYahooのどちらかが確認できれば十分です。

仕様変更などによってGoogleが確認できない時期があるのですが、Yahooだけ確認できれば十分と言えます。

☆検索エンジンから記事への流入数

実際に検索エンジンから、何人があなたの記事をクリックしてアクセスしてくれたかというデータです。

このデータはアクセス解析ツールを使えば簡単に確認できます。最も有名なツールはGoogle Analytics(GA)ですが、私個人は色々な理由でMatomoというオープンソースを使っています。以下で比較をしています。

アクセス解析ツールで、ユーザーごとにどの検索エンジンから来てくれたかわかります。ただ、検索キーワードまではわかりません。

この数字は検索順位に連動しているので検索で上位になっていないと、流入数はゼロだと思ってください。なので、検索順位がある程度上位になるまでは頻繁には確認する必要ありませんが、ツールの設定だけは必ずサイト立ち上げ時に完了してください。

ちなみに、本記事では計測の必要性を訴えてはいますが、アクセス解析ツールを1日に何度も見てしまって、必要以上に貴重な時間を無駄にしてしまう方が多いです。以下で対策を考えたので参考にしてください。

☆アフィリエイトリンクのクリック数

アフィリエイトでの収益を目的にしている方の場合、アフィリエイトリンクがどのくらいクリックされているかが重要になってきます。

この数字は「☆検索エンジンから記事への流入数」に連動しています。流入した全ての人がアフィリエイトリンクをクリックしてくれるわけではなく、一定割合の人のみがクリックしてくれます。

ただ、この割合は、アフィリエイトリンクの配置の仕方や記事の内容で向上させることが可能です。また、そもそも狙った検索キーワードが紹介している商品に合っているものか、というのも大事です。

ちなみに、アフィリエイトリンクをクリックしやすく表示させるためのツール、「カッテネ」を当方で開発しています。以下のように複数のショッピングサイトのリンクを一箇所にまとめられます。

カッテネについては次の記事で詳しく説明しています。

アフィリエイトリンクのクリック数はアクセス解析ツールで確認ができます。あと、ASPによってはASPの管理画面でも確認ができます。例えばA8は確認が可能です。

アクセス解析ツールであれば「☆検索エンジンから記事への流入数」の確認した際に一緒に確認できるので便利です。

ASPの管理画面での確認も、きちんとアフィリエイトリンクが機能しているかの確認になるので時々しておくのがおすすめです。ただ、ASPの管理画面だと自分が試しにクリックしたデータも除外せず数に含めてしまいます。

なので、数字自体はやはりアクセス解析ツールで行うのが正確です。アクセス解析ツールであれば、検索からの流入から始まる読者の一連の行動を追うことができますし。

☆商品ごとの販売回数

読者はアフィリエイトリンクをクリックしたら、広告主の販売ページに移動します。そこで購入するか判断し、一定割合の人が購入します。ASPの管理画面で、どの商品がいつ売れたかというのが購入ごとに確認できます。

アフィリエイトリンクをクリックした回数のうち購入に至る割合は、主に広告主の販売ページの質の問題なのでこちらでコントロールできることはそれほどありません。

しかし、アフィリエイトリンクをクリックするまでの文章の内容で、購買意識を高めておくことである程度向上することはできますし、もっと大きいのは最初にあなたの記事に流入した際の検索キーワードです。

前述した検索キーワードの記事で詳しく説明しましたが、検索キーワードには購入意欲がすでに高い読者が使うものと、そうでないものがあります。

前者の検索キーワードで流入した読者は、

「この商品買うつもりだけど、念の為ブログ記事で評判確認するかー。ふむふむ、問題ないな。じゃぁ、買おうかな。」

というスタンスで読んでいます。

それに対し、後者で流入した読者は、

「へー、こういう商品があるんだ。一応、販売ページも見てみるか。」

程度のスタンスで読んでいます。

同じアフィリエイトリンクをクリックしていても、購入に対する心持ちが全然違うのです。なので、すでに購入意欲が高い読者が使う検索キーワードの場合は、広告主の販売ページでの購入確率が高いということです。

ASPによっては正確な販売時間、流入元の記事URLも確認できます。そうすると、アクセス解析ツール上のどの読者かも特定できる場合もあります。高額な報酬の案件の場合は、購入に至った一人一人がどんな挙動をとったかを確認することが、さらに成果を上げる改善案が出ることもあるので重要です。

多くのASPの管理画面のデータは、無期限に保存されるものではありません。数カ月で見られなくなってしまう場合が多いです。

なので、なるべく重要だと思うデータは、保存しておきましょう。CSV形式なのでダウンロードできる親切なASPもありますが、そうでない場合は、コピペしてエクセルに貼ったり、スクリーンショットをとっておきましょう。

稼げる金額を逆算して数式で考えることが可能

ここまで説明したことは、数式でも考えることができるので、それぞれ記載します。数式で考えると、あなたが稼げる金額を逆算して考えることができます。

先に紹介する式は一つ後に紹介する式から影響を受けていることがわかると思います。

稼げる金額

稼げる金額 = 報酬単価 × 商品ごとの販売回数

当たり前ですが、稼げる金額は、単価と回数の掛け算で決まります。報酬単価というのはASPで確認ができます。

商品ごとの販売回数

商品ごとの販売回数 =

アフィリエイトリンクのクリック数 × 広告主の販売ページでの購入確率

アフィリエイトリンクのクリック数

アフィリエイトリンクのクリック数 =

検索エンジンから記事への流入数 × アフィリエイトリンクのクリック確率

検索エンジンから記事への流入数

検索エンジンから記事への流入数 =

検索キーワードごとの検索ボリューム × f(検索順位, タイトルとディスクリプションの魅力度)

ここは少し補足が必要なので説明します。

「検索キーワードごとの検索ボリューム」というのは、その記事で狙っているキーワードで、一定期間内にどれだけの回数検索されているかという数字です。

これはGoogleのキーワードプランナーというツールで「月間平均検索ボリューム」という形でざっくりとした数字ですが確認できます。日単位で考えたい人は単純に30で割ります。でも、ニッチなキーワードを狙うことになるので、日単位だと小さくなりすぎて考えずらいので、月単位で考えるのがオススメです。

この数字は、トレンドやシーズンで決まっているので、あなたがコントロールすることはできません。

f()というのは、検索順位ごとのクリック率を決める関数です。これは、以下の記事にあるように、基本的に検索順位ごとに、1位なら39.8%、2位なら18.7%...のように決まっています。

Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025

なので、大部分が検索順位がによってこの数字は決まるのですが、わずかに検索結果の一覧に表示される記事タイトルやディスクリプションの魅力度で上下します。

なので、この数字を上げるためにあなが取り組むことは、主に検索順位の向上です。付随的に記事タイトルとディスクリプションの見直しです。

○印の項目はSEOに関わる項目

☆印は稼げる額に直結し、シンプルに数式化できるので優先的に説明しました。しかしそれ以外の項目が重要ではないわけではありません。

○印の項目はSEOに関わります。前述した計算式で、稼げる金額は最終的に検索順位から大きな影響を受けていることがわかったと思います。検索順位というのはSEOによって向上させることが可能です。

SEOの仕組みについては以下で詳しく説明していますが、重要なのはあなたの記事が読者の問題解決に貢献することです。

あなたが紹介する商品によって読者の問題を解決することができれば、問題を解決したということができます。なので、適切な商品を適切な読者に紹介して買ってもらうことは重要です。なので、前述した☆印の項目もSEOには重要です。

しかし、読者の問題は商品購入によって解決できるものばかりではありません。知識や勇気の提供によって解決する場合も多いです。それを計測する項目が○印がついている項目になります。

なので、SEOには、☆印、○印の項目の両方が重要になってきます。では、○印が付いている項目についてご説明していきます。

○滞在時間

知識や勇気の提供によって読者の問題解決に貢献できると前述しました。それらの提供ができているかはやはり記事をしっかり読んでもらえているかどうかが重要になります。

それを測る指標の一つが滞在時間です。やはり基本的に時間をかけているほどしっかり読み込んでくれていると判断できます。

もちろん、滞在時間を伸ばすための小細工を弄するのではなく、しっかり問題解決に貢献する情報を提供する必要があります。先ほど紹介したSEOの記事にも記載した通り、そのあたりはGoogle側は判別することが可能です。

この項目はアクセス解析ツールで確認が可能です。ただ、読者がアクセスしてからただスクロールして読み進めただけで次のアクションがない場合、滞在時間は記録されません。とはいえ、記録されたデータだけでも見ていきましょう。

ある程度分量がある記事なのに滞在時間が短い場合、記事の修正を考えましょう。記事前半に結論やフックとなる文言を持ってきたり、なるべく先を読んでみたくなる工夫などが考えられます。

○別記事への移動

これは滞在時間と同じ理由でSEOに有効です。別記事へ移動するということは、最初の記事がある程度、問題解決に貢献してくれたことを示します。そして、移動はサイトへの滞在時間が長くなっていることを示します。

別記事へ移動してもらうためには、内部リンクと外部リンクを使う必要があります。それについては以下でそれぞれ説明しています。

外部リンクもSEOに有効というのが意外と知られていないのですが、読者の問題解決に貢献するためには、自サイトのコンテンツであるか、別の人のサイトのコンテンツであるかは関係ないということです。

○印の項目では読者の感情に注目しよう

○印の項目では、読者一人一人の挙動に目を向けることになります。

データを見ながら、この読者はどういう感情を持ったのだろうか?という意識で見ていくと、根本的な改善案が出てくることが多いです。

例えば、

「このブログで解決策がわかるかなー、不安だなー」

「え、意外な切り口で書き始めたぞ、驚いた。先を読んでみよう」

「思わぬお得情報ゲット!嬉しいな。別の記事も気になってきた」

「なんか専門用語ばかりでややこしいな。困惑するわ」

とか、読者はポジティブ、ネガティブ含めて、ブログを読む中で色んな感情を味わいます。

それをイメージして、こちらも心の中で共感してあげましょう。

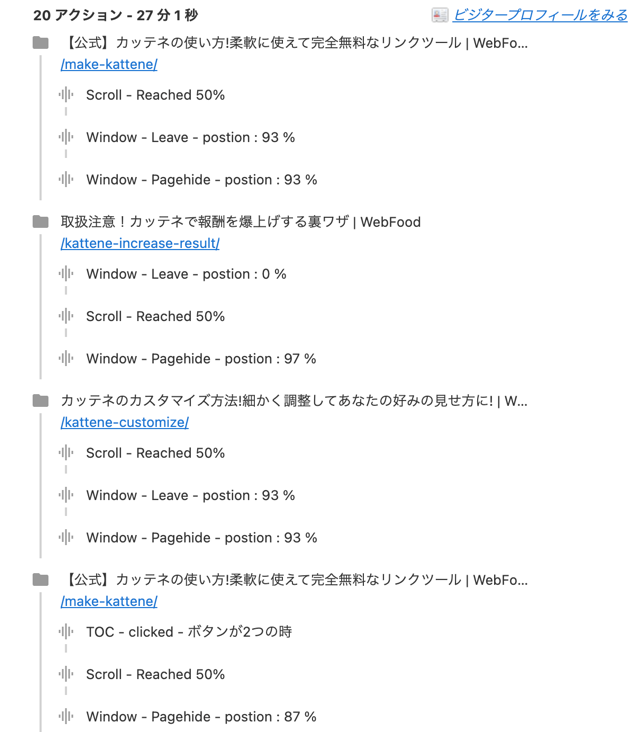

データを見ながら、その読者がスマホやパソコンでブログを読む姿を隣に座って見ているようにイメージできることが理想です。ちなみに以下は当サイトのMatomoのデータの一部です。(サンプル)

あるユーザーがどのページを何分読んだ、といったことがわかります。私の場合Matomoを少しカスタマイズしてページを閉じた時のスクロール位置や目次をクリックしたらどの目次をクリックしたかもわかるようにしています。このようなデータから、読者がどのようなことを考えているかある程度イメージができます。

これができるようになると、読者の痒い所に手が届く改善策を実施することができ、ライバルの記事に差をつけることができ、さらに上位表示が狙えます。

感情に注目する習慣をつけるためには、ブログを書く時にあなた自身の感情に注目して書くことがおすすめです。それについては次の記事で詳しく説明しています。

□実際の流入検索キーワード

この項目は少し☆印とも○印とも毛色が違うので□印としました。

アクセス解析ツールだと、どの検索エンジンからの流入かまではわかりますが、実際にその時何という検索キーワードで検索したかはわかりません。

しかし、Googleのサーチコンソールというツールを使えば、どんな検索キーワードで検索されているか確認できます。

もちろん、狙った検索キーワードで本当に流入してくれているかも確認できますし、狙った検索キーワード以外ではどんな検索キーワードが使われているかもわかります。

意外と狙っていなかった検索キーワードで流入していたりする場合もあります。その場合は、新たにそのキーワードを狙って記事を作るなどすると、さらにサイト全体への流入を増やすことができます。

「☆商品ごとの販売回数」のセクションで、高額な報酬の案件については販売に至った読者一人一人の挙動を確認しよう、と説明しました。このサーチコンソールによって、そもそもあなたのページに来た検索キーワードから挙動を確認することができます。

ただ、サーチコンソールは検索を細かい時間単位で記録しているわけではなく、最小で日単位であるため、1日に1流入1販売発生した日のみ正確に確認できます。2流入以上してしまうと、どっちの検索キーワードが購入に至った流入か判断できないためです。でも、やってみる価値はあります。実際に購入に至る実証された検索キーワードがわかるためです。それが、誰も想像しないような検索キーワードだった場合、宝の山が見つかったことを意味します。

私は先ほど紹介したキーワード選定の記事で、キーワードプランナーというツールで検索ボリュームの数値があるキーワードを選択しよう、とおすすめしています。

しかし、「□実際の流入検索キーワード」ではキーワードプランナー上では数値はないが、購入に至る可能性が非常に高いキーワードが見つかる可能性があるのです。こういったキーワードは、誰も目をつけていない可能性があり、まさにブルーオーシャンです。こういったキーワードを見つけたら、積極的に新規記事を作って狙っていきましょう。

このように、「□実際の流入検索キーワード」は、新たな可能性を発掘するためのデータとして大きな価値があります。

数字と感情のバランスが大事

計測やデータ分析というと、全てを数字だけで捉えようとしてしまう方が多いです。

もちろん、☆印の項目を計算式で逆算して数字で考えることは非常に重要です。

しかし、貴重なデータをそれだけのために使うのはもったいなくて、データから読者一人一人の感情面に注目すると、さまざまな改善策に自然と辿り着きます。

とはいえ、データを感情面の理解だけに使うというのも危険です。数字によって、大枠を捉えて間違った方向に行っていないかがわかったり、問題を細かく分解して取り組むことが可能だからです。

なので、どちらかに偏るのではなく、数字と感情のバランスをとることが重要なのです。

さいごに

以上が、WEBやブログのデータ分析の方法です。

数字で計算式で逆算して考えること、読者一人一人の感情に注目すること、のバランスをとることが重要ということがお伝えできたら幸いです。

初心者さん向けに無料の公開講座を作成しました。以下にまとめた講座を順番に一つずつやっていけば、ブログアフィリエイトの基本が身に付くようになっています。是非挑戦してみてください!